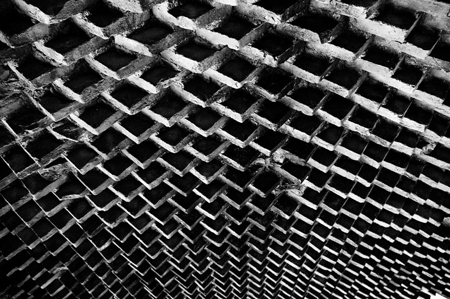

Abstracta Roma

La fotografia rappresenta un mondo necessario, a differenza di ogni altra arte visiva che ne rappresenta uno possibile.

Ciò che viene fotografato, per quanto assurdo possa apparire, è NECESSARIAMENTE dato dalla realtà empirica. Appare fin troppo ovvio che sarà di natura diametralmente opposta quel magico rapporto tra il produttore dell’immagine e il suo fruitore. Per assurdo: se un pittore iperrealista dipingesse una sedia, la documenterebbe meglio di quanto farebbe una fotografia, magari eccessivamente contrastata o fuori fuoco. Pur tuttavia quel quadro sarebbe recepito come una “possibilità” (quella sedia forse è esistita, forse no), la fotografia come una certezza ( se ho fotografato una sedia, quella sedia esiste o è esistita).

È avvalendomi di tale mezzo, con questa sua propria specificità, che tento di rappresentare visualmente uno dei concetti fondamentali caratterizzante la storia del pensiero: il rapporto che esiste tra la realtà esterna e il nostro modo di percepirla. Anche se il dilemma è stato “risolto” nei più svariati modi, sempre s’è stati concordi nel constatare che l’essere umano percepisce ogni singolo oggetto perché messo in relazione con un’altra serie di oggetti.

Dai matematici agli psicologi, dai fisici ai medici, dai filosofi agli artisti. Probabilmente la formula più puntuale, atta a descrivere questa caratteristica, è stata coniata, nel ‘700, da Johann Gottlieb Fichte, che la espresse come una “sintesi a priori per mezzo della determinazione reciproca”.

Se io guardassi la scrivania su cui ho il mio pc, direi che essa è un rettangolo. Ma io non vedo, non posso vedere un rettangolo. Per note leggi prospettiche, per il modo di funzionare che ha la mia percezione visiva, io vedo una figurale irregolare forse vagamente somigliante ad un trapezio. Mettendo, poi, questo figura in relazione con altre figure “diversamente irregolari” (la rotondità della mia tazza di caffé e il suo piattino, la cilindricità delle mie penne, l’angolarità dei fogli, dei libri, delle pareti) io posso ricomporre quella sorta di vago trapezio della scrivania che mi diverrà visibile come un rettangolo.

Cosa accadrebbe se decontestualizzassi, privassi quel trapezio – scrivania, di tutto il suo mondo circostante? Non sarebbe più riconoscibile. Non avrei più elementi, termini di paragone per poterne affermare l’identità.

Ma c’è di più: noi non possiamo vedere rettangoli né altre figure regolari.

Per vedere quella scrivania davvero come un rettangolo, dovrei collocarla sospesa in uno spazio esattamente di fronte il mio sguardo. Anche se ciò fosse possibile, continuerei a NON vedere un rettangolo poiché i nostri occhi sono portati a “curvare” le linee, fenomeno già conosciuto dagli antichi greci i quali inclinavano le colonne dei templi per farli apparire in una connotazione assolutistica.

Possiamo costruire un rettangolo, lo possiamo misurare, lo possiamo pensare. Ma non potremo mai vederlo. Mai.

Ho tentato, perché solo di tentativo si può parlare, di rappresentare la forma in sé senza il nostro “contributo” visivo.

La “materia” è divenuta meno materia perché libera dalla forma che noi gli aggiungiamo. Ho cercato, pertanto, di esaltarne il suo lato, per così dire, “spirituale”.

Molti sono i metodi con cui mi sono adoperato per raggiungere questo fine.

Nella Colonna Aureliana, ad esempio, ho fatto mio il concetto michelangiolesco, di platonica memoria, esperito nella locuzione «per via di levare»: togliere, cioè, il superfluo per rintracciare la forma corrispondente all'Idea.

Ho, infatti, condotto un processo d’eliminazione degli elementi accessori, che strutturano l’aspetto dell’ opera, per affrancarla dalla sua condizione d’elemento architettonico, di colonna, d’oggetto celebrativo perché potesse esplodere, come un urlo, il suo essere testimone del lungo viaggio compiuto attraverso il tempo, la sua condizione di solenne rovina che, incessantemente, attraverso la più dirompente delle nudità, conquista ed è rinnovata dal futuro. A questa connotazione temporale, doveva necessariamente corrispondere un’azione nello spazio. Ho dislocato, infatti, le direzioni della colonna, inclinandola e capovolgendola per sottolineare il suo violento movimento, quasi fosse un meteorite, proveniente dall’infinitudine dell’ignoto, nell’immanenza e nell’impossibilità dello schianto finale.

Non così, invece, nell’Acquedotto Claudio dove, al processo sottrattivo e alla dislocazione nello spazio, si è sostituita una ricerca sulla percezione visiva.

Partendo dai principi espressi nelle teorie della Gestaalt, ho posto l’obiettivo radente il pilastro esasperandone, così, il “peso” visivo.

Essendoci un rapporto di INEVITABILE identità, in virtù del mezzo usato, tra fuitore dell’opera e punto di ripresa, costringo l’osservatore a recepire la scena dall’estremo punto in basso dell’arco: è sufficiente, pertanto, proporre un inconsueto modo di guardare per rendere “irriconoscibile” la costruzione.

Usando alternativamente queste tecniche, più spesso miscelandole, provo a raccontare non più la realtà fenomenica di Roma ma il suo noumeno.

Foto di iltemporeggiatore

© Enrico Piccinini - Tutti i diritti riservati.